Por Javier Puig

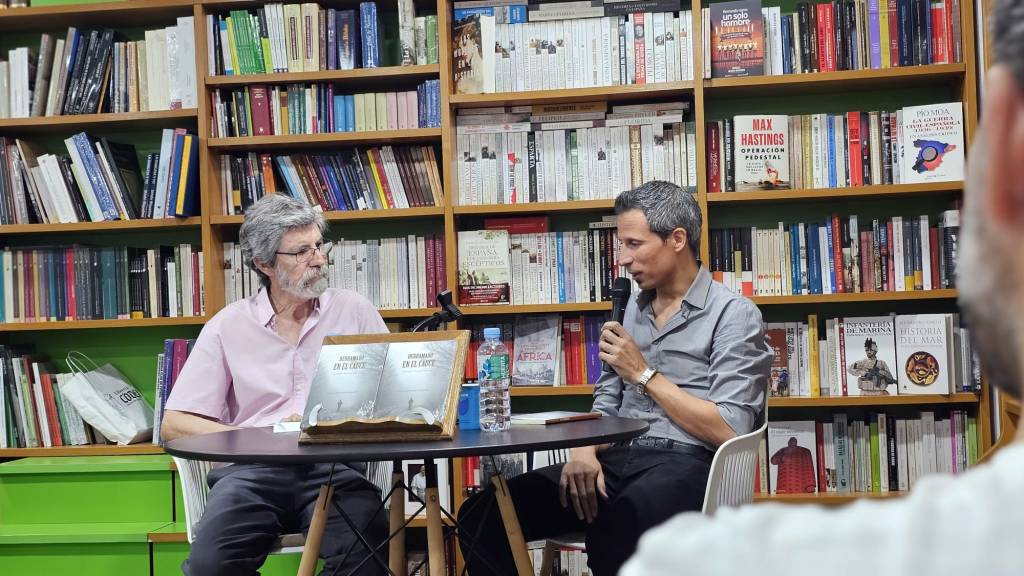

(Texto leído en la presentación de Derramado en el cauce en la librería Códex de Orihuela)

Tomé este libro con mayor expectación de la habitual, la que nacía del misterio en el que su autor nos había instalado al hablar sucintamente de su contenido, que no era esta vez el de la poesía que esperamos de él −tras sus seis poemarios anteriores− sino algo más inclasificable, una serie de reflexiones sobre temáticas nunca baladíes, sobre las que más le conciernen, algunos de cuyos aspectos ya se apuntaban en su último poemario, La apoteosis de la inercia, en el que se desarrollaba, en forma poética, una crítica de nuestra sociedad. Sería este libro, pues, una versión en prosa, más o menos filosófica, de aquel contenido, unas variantes de pensamiento descartadas en su momento por no ser susceptibles de versificación.

Pero, al adentrarme en las páginas de este Derramado en el cauce −título tomado de un verso de Leopoldo Panero, y que se complementa con un subtítulo, “Vivir en un mundo descreído”, que intenta explicitar más el contenido del libro−, me encontré con que, en las primeras de las sesenta y dos entradas numeradas que contiene, la temática no era la social o la política, sino que la mayor parte de ellas estaba centrada en lo personal. Así pues, me estaba enfrentando a unos textos que no solo eran la redundancia en esa queja tan cierta, y que a menudo resulta tan impotente y sin alternativas factibles, de esta sociedad nuestra que denostamos a la vez que la servimos, sino que la visión crítica,en su honestidad, iba a acercarse a terrenos muchos más delicados, por afectar al propio autor hasta trastocar la solidez de sus originales y convencionales creencias.

Si hay una palabra clave en este libro es la de “esperanza”. Su reiteración es llamativa, así como ocasionalmente el empleo de su reverso: la desesperación. Pero esa palabra, esperanza, no está usada, como esperaríamos, en sentido positivo, como lenitivo del dolor concomitante a una vida que a menudo nos decepciona, sino que es vista como una inútil y engañosa muleta existencial. Esta valentía al descalificar ese sentimiento tan aparentemente benigno como es la esperanza, de inmediato me recordó una lectura que hice hace bastantes años, la del libro del filósofo francés André Comte-Sponville, cuyo provocativo título era: La felicidad, desesperadamente. La tesis del mismo intentaba demostrar que, quien tiene necesidad de esperar algo, no es feliz, no está en absoluto colmado. En su atrevimiento, iba más allá, al afirmar que es feliz el que está desesperado, quien no necesita esperar nada pues siente que ya lo tiene todo. Según Sponville: “Lo contrario de esperar es conocer, actuar y amar. Esta es la única felicidad no fallida”. Pero me temo que el filósofo francés resulta demasiado “esperanzador” para nuestro autor. Su libro acaba resultando previsiblemente optimista, pues, tras sacudir a los lectores, tras desestabilizarlos, les ofrece una claridad, una solución. Fernando Mañogil, por su parte, rehúye todo asomo de complacencia, elude indicarnos una luz constatable; por el contrario, siste en una sola y global visión, la que nace de su descreimiento, una actitud que deviene una compleja forma de rebeldía, un atrevido ejercicio por el que se entrega a desenmascarar las creencias más consensuadas, a derribar las paredes con las que nos protegemos de las inconvenientes verdades hasta quedar expuestos a la intemperie de las incertidumbres.

La mirada que se aplica a sí mismo y a su literatura no son nada indulgentes. Desde luego, no cree en la capacidad de lo que escribe para cambiar el mundo ni a sí mismo: “Hay quienes escriben para la mayoría; otros, para unos pocos; algunos, para ellos mismos. Yo solo escribo. Lo que sea esto, no vale ni para importunar al silencio. A mí no me sirve; tampoco a vosotros”. Paradójicamente, son muchos los párrafos en los que el autor insiste en esa inutilidad de la escritura: “Ahora, no escribo. Esto no es escritura… Un saco de palabras, siempre lo fui”. O cuando dice: “Siempre me escondo detrás de las palabras, lo mismo cuando escribo que cuando pienso. Si no me escondiera, no sería lo que soy. No me sería. ¿Cómo se puede escribir y decir al mismo tiempo la verdad? ¿Se puede? No, creo que no. La verdad no está hecha de palabras”. Aquí parece estar muy próximo a Wittgenstein o a Lao Tse, que abogaban por el silencio ante aquello que cabalmente resultaba inexpresable: pero, por suerte para nosotros, Mañogil se contradice al seguir escribiendo. Es como si intentara posponer el inminente fin de su decir, enganchado aún al irrenunciable impulso de hilvanar frases contundentes como esta: “Aparte de escribir, solo he hecho lo que para escribir debía. Triste marioneta. Sucedáneo de hombre. El esclavo de las palabras”.

Fernando Mañogil llega a consignar aseveraciones que no quisiéramos escuchar, que nos impactan y nos duelen: “Mi descreimiento es tan radical que no tengo fe ni siquiera en mí mismo […] Hablamos para administrar el engaño. La comunicación ya no es precisa para la existencia. Todo lo que me hace falta saber de los demás se resume en una frase: “¿Qué quieren ahora de mí?” Y, en ese obstinado descreimiento, llega hasta la raíz: “Es la mía una crítica que ha perdido su confianza en su sujeto”.

Cuesta encontrar en el libro una expresión que nos reconforte tras tanta dureza. Yo me guardo este fragmento, como oro en paño, por su final: “No me es preciso estar orgulloso de lo que hago. Ya no me empeño en mantener un buen concepto de mis obras. Desesperé. Mi desesperación no provino de la experiencia de la derrota −nunca me sentí vencido−. Nada tiene que ver con la amargura. ¡Soy tan feliz!” Me agarro a esta aseveración, aunque me gustaría que el autor nos dijese por qué es tan feliz pese a tanta decepción, pese a tanta mentira desvelada. Tal vez porque desestima esa esperanza que es para él “de por sí un punto de referencia supraterrenal, una especie de universo imaginario que rebasa siempre el lado puramente biológico del hombre”. Fernando se aferra a lo inmediato, a lo humildemente necesario, a la satisfacción de las necesidades básicas, como las físicas, o la psicológicas más esenciales, entre las que está la sensación de libertad. Declara no tener pretensiones que vayan más allá: “No anhelo ser rico, ni conocido”.

Su exigencia moral y su capacidad de autocrítica es grande, a veces devastadora: “No soporto de mí mismo cuando escribo: el aire de suficiencia, la pose de sabiduría que acompaña a este ejercicio inútil del monólogo sobre el papel. Parece como si el hecho de que nadie pueda rebatirnos mientras escribimos engendre la ilusión de que nos hallamos realmente cerca de la Verdad” “¡Menudo tufo a vanagloria, el de cualquier escritor!¡Cómo apesto!” Mañogil reconoce en sí mismo algunos de los gestos de esa humanidad que tanto signo deplorable presenta, una humanidad de la que llega a decir, cuando nos habla desde su radicalismo ecológico, que: “Por el bien la Tierra, el hombre debería extinguirse”.

En las últimas entradas del libro, su mirada se abre más hacia afuera, hacia las estructuras y las pulsiones de la sociedad, y lo que ve le resulta altamente denunciable: el vacío del ser humano que habita nuestra cultura, el consumismo, las estrategias fundadas en la esperanza: “Esperanza, para los miserables, de un goce enloquecido y catártico; de un furor de última hora; disfrute de un crepúsculo de todas las cosas”. Una sociedad en la que es imposible sobrevivir incontaminados: “Ridícula esperanza de preservar la salud en un mundo enfermo, la bondad entre los malvados, la inocencia en una cueva de ladrones…”. De ese mundo despreciable no salimos ilesos. Pero aquí sí que vislumbramos un intento de reacción, aunque este no se concrete: “Ya no sé si desesperé de la lucha o si lucho a la desesperada”.

Ningún sistema económico sirve. Ni el capitalismo, esa ideología de los poderosos, tan potente, tan poco resquebrajadiza que ni los propios trabajadores quieren derribar, sino solo instalarse mejor en su seno; ni el comunismo, que es un sucedáneo de la religiosidad, que promete un cielo imposible. También duda de que gocemos de una verdadera libertad: “Lo que pueda ser la libertad, me inquieta. Pienso a veces que se trata solo de una sensación. Y que, atados, podemos sentirnos libres…”.

La única solución posible para nuestro mundo sería la que nunca va a proponer ningún gobierno, porque sería como decirles a los posibles electores que acepten la abrupta conclusión de la fiesta que los sostiene. Mañogil nos habla de que “solo una detención y un retroceso podrían mejorar las expectativas”. Pero claro, eso supondría “el fin de la opulencia”, asumir una “pobreza sostenible”, implantar un modelo de vida “austerísimo, anti-consumista”. Pero no, no hay esperanza: “La máquina productiva del Capitalismo va a continuar devastando la Tierra hasta que la Catástrofe ponga las cosas en su sitio”.

Derramado en el cauce (Sapere Aude, 2024) es un libro que nos sorprende por su profundidad, por su osadía. Sus reflexiones se nutren de una densidad literaria, de una complejidad que no afectan a la claridad expositiva. Sus páginas son un ejercicio honesto, sentido, un esfuerzo por desbaratar los engaños que nos concedemos. Es por ello, y porque no se ofrece apenas una contrapartida, un libro fundamentalmente pesimista, un desmontaje de los débiles consuelos, una acción de desvelamiento, un abordaje de una tal vez, en última instancia, lúcida desesperación.

Fernando ha encontrado una certeza, una guía para sus deseos, una postura firme y coherente con la realidad. Un descreimiento que esperamos que no sea paralizador. Es la desesperación frente a la esperanza, entendidas estas en su profundidad, más allá de su semántica más corriente. La esperanza vista como un error, un deseo frustrante porque su cumplimiento no depende de nosotros, como una recusación del valor del presente, de esa realidad tan abrumadora si no la aceptamos, si no nos aunamos a ella, exponiéndonos a su golpe absoluto. Y la desesperación vista como una verdad sobrevenida, como una conclusión muy propia: “Revelar a un hombre lo vano de sus ilusiones, la falacia de su esperanza, el cúmulo de mentiras bajo el que entierra sus días, no equivale a incitarlo a cambiar, a movilizarlo, a pretender hacerlo otro. No es concebible un proselitismo del desesperar, pues todo afán de convencer y empujar a la acción se basa en la esperanza misma. La desesperación no se propone; únicamente, se muestra”. Así pues, abandonemos toda esperanza, pero no como condenación irreversible al infierno, sino como quien acepta y atiende su íntima e intrincada realidad. Intuimos que Fernando Mañogil ha vivido este libro con grave intensidad, como una verdadera y decisiva experiencia: “Y ahora me aboco a un combate interior, a una pelea trascendente en la que está todo de una vez en juego”.